|

|

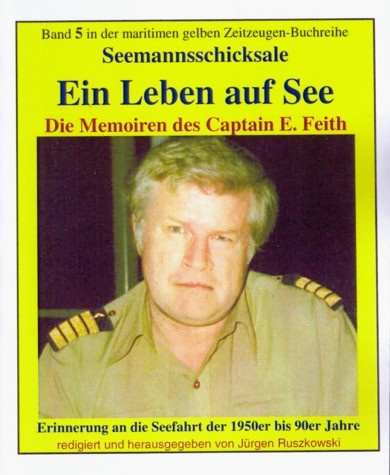

Die Memoiren des Capt. E. Feith

Erinnerungen an die Seefahrt der 1950er bis 90er Jahre - Band 5 in der Reihe Seemannsschicksale

Erster Teil: Vor dem Mast

|

|

Datenschutzerklärung

Lesen Sie diesen Text bequemer in Buchform:

Band 5 aus der gelben Buchreihe "Zeitzeugen des Alltags" von Jürgen Ruszkowski

direkt beim Herausgeber für 13,90 € bestellen.

Viele Bände sind jetzt auch als amazon-Direktdruck-Printbücher zu erhalten:

Band 1 - Band 2 - Band 4-1 Alfred Tetens - Band 4-b Anthologie 2015 - Band 5 - Band 6 - Band 15 = neu bearbeitet - Band 17 = neu bearbeitet - Band 18 = neu bearbeitet - Band 19 - Band 20 - Band 21 - Band 22 - Band 26 - Band 27 - Band 30 - Band 31 - Band 32 - Band 33 - Band 36 - Band 37 - Band 39 - Band 40 - Band 41 - Band 42 - Band 43 - Band 44 - Band 45 - Band 46 - Band 47 = neu bearbeitet - Band 48 - Band 58 - Band 59 - Band 60 - Band 64 - Band 65 - Band 68 - Band 69 - Band 70 - Band 71 - Band 73 - Band 76 - Band 78 - Band 79 -

auch als kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon oder als neobooks-ePub-ebook

Vom Kümo-Moses bis zum Kapitän auf Großer Fahrt

Capt. E. Feith verstarb 1912

1.Teil: Vor dem Mast zum 2. Teil: Matrose zum 3. Teil: Hinter dem Mast

Der mittesechzigjährige (bis zur Veröffentlichung des Buches) immer noch aktive Kapitän E. Feith wirkt auf den ersten Blick unauffällig und eher etwas spröde, entpuppt sich bei näherem Hinsehen aber schnell als ein mit allen Wassern der Weltmeere gewaschenes interessantes Multitalent. Mit Blick auf eine Parkanlage an der Grenze zwischen den Hamburger Stadtteilen Ottensen und Othmarschen residiert er in einer schönen gutbürgerlichen Altbauwohnung in der Nähe der Elbchaussee mit Frau und Tochter, wenn er nicht gerade mit seinem Schiff auf hoher See unterwegs ist. Seine Wohnung hat er mit vielen Souvenirs aus aller Welt und mit einer Reihe selbstgemalter Kapitänsbilder - in Öl gemalte Segelschiffe - dekoriert. Stolz zeigt er ein liebevoll und mit Sorgfalt gestaltetes Fotoalbum mit interessanten alten Schwarzweißphotographien aus seiner seemännischen Laufbahn in den 1950er und 60er Jahren. Den ersten Teil seiner aufschlussreichen Memoiren vom Aufstieg aus den Anfängen als Moses bis zur verantwortlichen Tätigkeit als 1.Nautischer Offizier und einige Erlebnisse als Kapitän hat er bereits unterwegs an Bord in die Schreibmaschine getippt und dabei seine regelmäßigen fleißigen Eintragungen ins Tagebuch ausgewertet. Die Schilderung der vielen weiteren Erlebnisse seiner über 30jährigen Fahrzeit als Kapitän, werden folgen, wenn er endgültig das Ruder aus der Hand gegeben haben wird. Aber noch mag er nicht ins Altenteil hinüberwechseln. Captain E. Feith berichtet:

Herkunft und Kindheit

„Ich wurde am 22. November 1936 in Reval geboren. Mein Vater war Diplomingenieur für Hoch- und Tiefbau. Er hatte meine Mutter auf der estnischen Universität in Dorpat kennen gelernt und im Jahr meiner Geburt geheiratet. Natürlich musste meine Mutter das Studium unter den Bedingungen jener Zeit abbrechen und sich nach den damaligen Moralvorstellungen ganz auf Mutterpflichten umstellen. Die Hochzeit meiner Eltern soll gewaltig gewesen sein und eine Woche lang gedauert haben. Da mein Großvater mütterlicherseits ein angesehener Fischer war, hatte sein ganzes Dorf daran teilgenommen. Mein Großvater väterlicherseits war ein christlich getaufter bekannter und begüterter Lederfabrikant „nicht arischer“ Herkunft.

Ein Jahr nach meiner Geburt erkrankte meine Mutter während eines Besuches in ihrem Heimatdorf an einer schweren Nierenbeckenentzündung. Das war zur Winterzeit, und ein Schneesturm mit Straßenverwehungen verhinderte rechtzeitige ärztliche Hilfe, so dass meine Mutter verstarb. Mein Vater heiratete nicht wieder und überließ meine Erziehung meinen Großeltern väterlicherseits, die für mich ein Kindermädchen einstellten, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Mit fünf Jahren bekam ich eine Gouvernante, eine hübsche, schlanke, dunkelhaarige Endzwanzigerin, die mich in deutscher Sprache, Mathematik und weiteren Fertigkeiten unterrichtete. Sie wohnte bei uns, und so war ich fast immer mit ihr zusammen, und wir mochten uns sehr.

Meinen Vater sah ich nur am Wochenende, da er in Dorpat ein eigenes Haus und Ingenieurbüro hatte und sehr beschäftigt war. Meine Großeltern waren schon über 60 Jahre alt und während sich mein Großvater tagsüber um seine Fabrik und andere Geschäfte - er war an einigen weiteren Firmen beteiligt - kümmerte, hielt sich meine Großmutter meist im Hause auf. Sie stammte aus Düsseldorf, war eine geborene Thyssen und weitläufig mit der Stahldynastie verwandt. Großmutter war sehr streng. Ich habe sie selten lächeln gesehen und musste sie mit „Sie“ anreden. Vom Hauspersonal wurde sie respektiert und gefürchtet. Sie gab sich unnahbar, besaß jedoch ein weiches Herz, was sie zu verbergen suchte.

Nach dem Hitler-Stalin-Pakt erlebten wir 1940 den Einmarsch der Sowjets und 1941 die „Befreiung“ durch die deutsche Wehrmacht während des Russlandfeldzuges. Als nicht arischer Deutscher, der noch vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Reich nach Dorpat emigriert war, musste mein Großvater als ehemaliger deutscher Weltkriegsmajor einen „Schutzengel“ bei der Wehrmacht gehabt haben, denn man ließ ihn in Ruhe und zog sogar meinen Vater zum Wehrdienst ein und schützte ihn durch ständige Versetzungen vor dem Zugriff der Gestapo. Vermutlich hielten alte Regimentskameraden ihre schützende Hand über meinen Großvater.

Ende 1943 rückten die Russen immer näher, und die Deutschen mussten der Übermacht weichen. Da mein Großvater in Deutschland als Nichtarier nichts Gutes zu erwarten hatte, schickte er mich mit einem Major der Abwehr zu meiner Tante nach Gotenhafen. Er selber blieb zurück, hatte aber unter den Sowjets keine bessere Perspektive als bei den Faschisten und wurde nach dem Einmarsch der Roten Armee als „Kapitalist“ und „Ausbeuter“ nach Sibirien deportiert, wo er 1948 verstarb. Meine Großmutter folgte ihm ein Jahr später. Die Tante in Gotenhafen, die mich zuletzt als dreijähriges Kleinkind gesehen hatte und an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, war nicht gerade begeistert, als plötzlich ein siebenjähriger Junge vor ihrer Tür stand. Sie war eine hochgeistige und sensible Dame, die in Wien Musik studiert hatte. Sie sah in mir einen sanften Wiener Sängerknaben oder gar eine Miniaturausgabe von Mozart. Dem entsprach ich jedoch in keiner Weise. Im Gegenteil war ich das, was man einen Lausbuben nennt. So war unser Verhältnis immer ein sehr gespanntes und ich hatte stets das Gefühl, für sie eine ungeliebte Belastung zu sein.

Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich je einmal in den Arm genommen oder mir einen Kuss gegeben hätte. Ihr fehlte überhaupt das Gefühl für Kinder und jeder mütterliche Instinkt. Trotzdem muss ich ihr anrechnen, dass sie überhaupt diese Belastung meiner Pflege auf sich genommen hat. Nach einer abenteuerlichen Flucht vor den Russen über Hela und Internierung in Dänemark landeten wir 1948 in Weilheim in Oberbayern in der amerikanischen Zone. Wenn ich meiner Tante zu einer zu großen Plage wurde, war sie manchmal drauf und dran, mich in ein Waisenhaus zu geben, zumal mein Vater 1944 als vermisst gemeldet wurde und ich somit als Vollwaise gelten konnte. In späterer Jahren wurde das Verhältnis zwischen meiner Tante und mir ein sehr herzliches und besteht bis heute. Schon früh entwickelte sich in mir der Wunsch, zur See fahren zu wollen. Nach dem Abschluss der Grundschule, welche ich mit dem zweitbesten Zeugnis meiner Klasse verließ, begann meine Laufbahn zur See.

Ich will zur See fahren

Als ich 1952 sechzehnjährig auf dem Bahnsteig von Weilheim im tiefsten Oberbayern mit Strickjacke, Seppelhut und billigem Pappkoffer vor meinem Zug in Richtung Hamburg stand, fiel der Abschied von meiner Tante entsprechend kühl aus, denn viel Zuneigung und familiäre Bindungen hatte es zwischen ihr und mir nie gegeben. Das Letzte, das ich von Weilheim sah, waren meine Tante und ihr Lebensgefährte, die mir mit einem Taschentuch nachwinkten. Ich sollte meine Tante erst acht Jahre später wiedersehen. Warum ich damals zur See fahren wollte, habe ich eigentlich nie begriffen. Schon mit 14 hatte mein Entschluss festgestanden, Seemann zu werden. Vielleicht hat das Erbteil meiner so früh verstorbenen Mutter eine Rolle gespielt, da die Familie ihres Vaters seit Generationen der Fischerei nachging. Großvater und seine Söhne, meine Onkel, fuhren aufs Meer hinaus.

Nun reiste ich als Halbwüchsiger alleine quer durch Deutschland gen Hamburg, allerdings nicht ganz alleine, denn der Vater eines Schulfreundes begleitete mich. Er war Lokomotivführer und hatte zufällig eine Dienstreise nach Hamburg zu machen, um von dort einen Zug nach Bayern zurückzuführen. Wir erreichten Hamburg, das „Tor zur Welt“ nach einer langen Nachtfahrt. Es war der 20. Mai 1952. Ich verabschiedete mich von meinem älteren Reisebegleiter, der gegen Mittag seinen Zug zurück nach München bringen sollte und stand nun mutterseelenallein mit meinem Pappkoffer auf dem riesigen Weltstadtbahnhof. Jetzt war ich also das erste Mal in meinem Leben ganz auf mich allein gestellt. Meine ganze Barschaft betrug 27 Mark.

Laut Instruktion sollte ich mich nach meiner Ankunft zum Arbeitsamt begeben und mich dort bei einem Kapitän Kegck melden. Nach vielen Fragen fand ich den Weg dorthin zu Fuß, denn es war nicht weit entfernt vom Bahnhof. Dieser Kapitän Kegck war der erste leibhaftige Kapitän, den ich zu sehen bekam und meine Ehrfurcht vor ihm war groß. Nach einigen Ratschlägen und Tipps verwies er mich zum Seemannsheim der Deutschen Seemannsmission in der Großen Elbstraße 132 in Altona, wo ich mich beim Hausvater zu melden hätte. Dort sollte ich bis zur Anmusterung wohnen. Hamburg ist groß und es war das erste Mal, dass ich alleine in der Großstadt war. Nach einer Irrfahrt mit der Straßenbahn und einem längeren Fußweg erreichte ich schließlich doch mein Ziel. Das Seemannsheim war ein großes im Jahre 1930 gebautes mehrstöckiges Backsteingebäude direkt am Elbufer mit herrlichem Blick über das Hafengelände beim Altonaer Fischmarkt, das den Krieg zwar nicht ganz unbeschadet, aber doch überstanden hatte und seit 1950 auch als Schiffsjungenheim diente. Das Seemannsheim beherbergte eine größere Zahl abgemusterter und zur Zeit arbeitsloser Seeleute jeglichen Alters und Dienstranges. Ich kam zu einer Gruppe fast gleichaltriger Schiffsjungen, die wie ich als Moses auf irgendeinem Schiff anfangen wollten. Der Schiffsjunge wurde an Bord nach alter Tradition Moses genannt, weil der aus dem alten Ägypten stammende Führer des Volkes Israel als Kleinkind in einem Schilfkörbchen auf dem Nil schwimmend als jüngster Fahrensmann galt.

Die angehenden Schiffsjungen lebten im Seemannsheim in 4- oder 6-Bett-Zimmern, und für uns Jugendliche galten besondere dem Jugendschutz angepasste Hausvorschriften: Wir durften nicht rauchen und mussten bis 22 Uhr zurück im Hause sein. Zuwiderhandlungen konnte mit Rausschmiss oder Sperrung für den Seemannsberuf geahndet werden. Wir Moses-Aspiranten unterstanden einem altgedienten und erfahrenen Bootsmann, der uns „Seemannschaft“ beibringen sollte. Er sorge dafür, dass unser Tag voll ausgefüllt war und wir nicht auf dumme Gedanken kommen konnten: Nach dem Frühstück bekamen wir erst einmal theoretischen Unterricht. Da die meisten von uns noch nie ein Schiff betreten oder von innen gesehen hatten, wurden uns erst einmal Begriffe wie „Steven“, „achtern“, „Backbord“ oder „Steuerbord“ erklärt. Außerdem marschierte jeden zweiten Tag ein Teil von uns mit unserem Bootsmann zur Hafenstraße an die Anlegestelle der „Fähre 7“. Dort lag die Dreimastbark „Seute Deern“ - heute Attraktion im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven - als Restaurantschiff vertäut. Mit ihrem großen Marinerettungsboot lernten wir das „Pullen“, wie das Rudern seemännisch heißt.

Unser Bootsmann war ein harter Lehrmeister, der uns nicht schonte und uns immer wieder einbläute, dass später an Bord bei Seenot unser Leben von einer richtigen Grundausbildung abhängen würde. Wir lernten alle Bootskommandos und ruderten auf der Elbe gnadenlos vier bis fünf Stunden gegen oder mit dem Strom. Wer aus dem Takt kam, erhielt eins mit dem Tampenende übergezogen. Die ersten Tage hatten wir alle einen furchtbaren Muskelkater, Blasen an den Händen und ließen uns abends todmüde ins Bett fallen. Manchmal pullten wir zu den Bananenschuppen hinüber, wo die Fruchtschiffe lagen. Dann gab es für uns eine große Staude überreifer Südfrüchte, die für den Handel nicht mehr geeignet waren. Wir verputzten sie in Rekordzeit. Ich habe selten in meinem späteren Leben, auch als Kapitän, einen so ausgeglichenen und hervorragenden Seemann kennen gelernt wie unseren damaligen Bootsmann. Er war der geborene Lehrmeister. Wenn wir etwas von der Seemannschaft gelernt haben, so verdanken wir es ihm, auch dass wir nicht so ganz unwissend als Moses an Bord kamen. In dieser kurzen Zeit von sechs Wochen hat er uns mehr beigebracht, als ich später an Bord je an Knoten und Tauspleißen lernen konnte.

Zwischendurch machten wir bei der SBG (Seeberufsgenossenschaft) unser Seetauglichkeitszeugnis, welches Voraussetzung für die Ausstellung des Seefahrtbuches war. Wir wurden so gründlich, wie es nur möglich war, untersucht und es gab keine Stelle am Körper, die ausgelassen wurde. Wer den Gesundheitstest nicht bestand, konnte gleich nach Hause gehen. Wenn es die Augen waren, konnte er die Maschinen- oder Bedienungslaufbahn einschlagen. Der erhebendste Augenblick war die Aushändigung des Seefahrtbuches. Jetzt war man ja schon ein „beginnender Seemann“. Mit dem Besitz des Seefahrtbuches traten auch einige besondere gesetzliche Bestimmungen in Kraft. Während man an Land damals erst mit 21 Jahren volljährig wurde, war man als Seemann unter 21 Jahren beschränkt volljährig. Man konnte im Gegensatz zu einem minderjährigen Lehrling an Land seinen Arbeitsvertrag, den Heuerschein, ohne Einwilligung des Erziehungsberechtigten selbst unterschreiben und auf einem Schiff anmustern oder auch später abmustern.

An Bord galt allerdings auch das Jugendschutzgesetz mit einigen Einschränkungen, was die Arbeitszeit anbetraf. So konnten Jugendliche auch an Sonn- und Feiertagen eine gewisse Stundenzahl beschäftigt werden, da der Bordbetrieb besondere Regelungen erforderte. Gewisse Arbeiten, wie das Trimmen der Ladung im Hafen, Arbeiten im Mast usw. durften von Jugendliche nicht ausgeführt werden. Nur wenn die Sicherheit des Schiffes gefährdet war, konnte von diesen gesetzlichen Einschränkungen abgewichen werden. Der Begriff „Sicherheit des Schiffes“ war offenbar dehnbar, und oftmals wurden in der Praxis unter diesem Motto gesetzliche Vorschriften umgangen. Besonders in der Küstenschifffahrt nutzte man die Schiffsjungen unter Umgehung der Schutzvorschriften bis zur Erschöpfung aus. Die Arbeitszeitvorschriften wurden nach meiner späteren Borderfahrung nie eingehalten. Die Vorgesetzten hatten auch dafür zu sorgen, das Alkoholkonsum- und Rauchverbot für Jugendliche durchzusetzen und darauf zu achten, dass diese im Hafen bis 22 Uhr vom Landgang an Bord zurück waren. Auch hier sah die Praxis anders aus. Aber davon später, denn bisher waren wir ja immer noch im Seemannsheim.

In unserer knappen Freizeit und besonders an Sonntagen, an denen wir frei hatten, gingen wir in kleinen Gruppen am Hafen oder auf der Reeperbahn spazieren. Das war für die meisten von uns eine neue unbekannte Welt, besonders das Vergnügungsviertel von St. Pauli mit seinen Kaschemmen, Kneipen, Nachtbars, Straßennutten und Bordellen. Wir kamen uns vor, wie „Alice im Wunderland“ und brauchten einige Zeit, um dies alles zu verdauen. Viele von uns ließen sich, um ja als Seemann zu gelten, für sechs Mark einen Anker auf den Unterarm tätowieren, den man dann stolz bei halb aufgekrempeltem Ärmel zur Schau stellte. Mit großen Augen bestaunten wir die abenteuerlich aufgetakelten Huren in der Herbertstraße, die vor ihren Fenstern saßen und die Freier animierten. Es gab sie so ganz in Leder mit Peitsche oder als „Salome“, und die ganz freizügigen hielten nur ihren Venusberg bedeckt. Die Preise waren natürlich den Ansprüchen gemäß gestaffelt. Die einfache „Nummer“ kostete damals fünf Mark. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass einer von uns zu einer reingegangen ist. Schüchternheit oder fehlender Mut überwogen. Die Damen wussten natürlich mit erfahrenem Blick, wie unbedarft wir waren und entsprechend fielen ihre Bemerkungen und Kommentare aus.

Neben unserem Seemannsheim befand sich ein großes Seemannsausrüstungsgeschäft, und wir wunderten uns, was man als Seemann an Bord so alles an Kleidung brauchte. Es gab dort Seesäcke, Takelhosen, Pudelmützen, Ölzeug und Pullover, um nur einiges zu nennen. Da wir alle kein Geld hatten, waren wir natürlich nicht in der Lage, uns etwas zu kaufen. Unser Bootsmann gab uns den Rat, erst mal an Bord zu gehen. Dort würde sich schon alles regeln, man würde dann schon selbst sehen, was man brauche. Wenn ich damals bereits gewusst hätte, dass man sein eigenes Bettzeug an Bord mitbringen muss, hätte ich mir zumindest für mein letztes Geld eine billige Wolldecke gekauft, denn diesen Mangel habe ich später bitter zu spüren bekommen.

Vor dem Mast

Moses auf dem Kümo „RÜGEN“

Eines Morgens musste ich mich bei unserem Hausvater melden, der mir mitteilte, dass ich sofort zu der Schiffsagentur Thode gehen sollte, da ein Kümo (Küstenmotorschiff) einen Schiffsjungen suchen würde. Auch bestehe die Möglichkeit, dass ich schon am folgenden Tag an Bord gehen müsse. Die Agentur Thode, eine altehrwürdige Hamburger Firma, hatte ihr Kontorgebäude gleich um die Ecke, und eine Stunde später hatte ich bereits meinen Heuerschein für das Kümo „Rügen“ und eine Fahrkarte nach Kiel in der Tasche, außerdem fünf Mark für Spesen. Mein Schiff sollte im Laufe des nächsten Tages in die Holtenauer Schleuse einlaufen und dann weiter in die Ostsee nach Finnland gehen. Ich hätte mich am folgenden Morgen an der Kanalschleuse bei der Schiffsagentur Zerssen & Co, die bereits unterrichtet wäre, zu melden. Das Motorschiff „Rügen“ sei ein Kümo von ca. 500 Ladetonnen und gehe in Ballast nach Finnland, wo es Schnittholz laden solle. Man nannte die Kümos damals allgemein „Arschbackenkreuzer“, ein Ausdruck, der in der ganzen deutschen Seefahrt geläufig war. Die Schiffsführung bestand allgemein aus dem Kapitän und einem Steuermann mit kleinem „Küstenbefähigungszeugnis“, auch „Kleines Patent“ genannt, welches den Inhabern erlaubte, in der Nord- und Ostsee herumzuschippern. Als Besatzung waren in der Regel vier Mann vorgeschrieben, wovon einer ein Vollgrad (Vollmatrose) sein musste.

Es war ein schöner sonniger Julimorgen, als ich an der Schleuse Holtenau stand und bangen Herzens auf mein Schiff wartete. Da es noch nicht gemeldet war, hatte ich meinen Pappkoffer bei der Agentur Zerssen & Co abgestellt und beobachtete die in die Schleusen ein- und auslaufenden Schiffe. Sie kamen entweder aus der Ostsee, um durch den Kanal in die Elbe und Nordsee zu gelangen, oder sie verließen den Kanal in Richtung Ostsee. Vom Kümo bis zum großen 15.000-Tonner machten sie in den Schleusen fest und ich beobachtete, wie die Besatzungen auf dem Vorschiff und dem Heck die Schiffsleinen an Land gaben oder beim Ablegen einholten. Ich kam ins Träumen und stellte mir schon vor, dass ich selbst bald auf dem Vorschiff oder am Heck stehen würde, um als wichtiges Rädchen im Bordbetrieb die Befehle des Kapitäns zu befolgen.

Gegen Mittag wurde bei der Agentur die Ankunft des M/S „Rügen“ für den nächsten Schleusendurchgang gemeldet, und ich machte mich zusammen mit dem Vertreter der Agentur auf den Weg zur Schleusenkammer. Das erste Schiff, ein großer Finne, machte gerade fest, dem einige andere mittelgroße Frachter folgten. Da die Schleuse schon voll besetzt schien und mein Schiff nicht darunter war, wollten wir schon zurückgehen, bis sich doch noch ein „Winzling“ von Kümo in die Schleusenkammer schob und hinter dem letzten Frachter festmachte. Der Name „Rügen“ prangte in übergroßen weißen Lettern an den beiden Seiten des Bugs und hätte einem Ozeanriesen zu Ehren gereicht. Mein Schiff war angekommen! Wir stiegen an einer langen Holzleiter hinab an Deck und meldeten uns beim Kapitän. Nachdem der Agent den Messbrief eingesehen hatte, schickte mich der Kapitän nach einer kurzen Begrüßung ins Mannschaftslogis unter die Back (Steven unter dem Vordeck). Kurz darauf lief die „Rügen“ aus der Schleuse in die Ostsee Richtung Finnland und ich hatte Gelegenheit, meine zukünftigen Bordkameraden und unsere Unterkunft kennen zu lernen.

Wir hausten, anders kann man es nicht nennen, zu viert unter der Back in einem Massenlogis ganz vorne am Steven (Bug) des Schiffes. Wir: das waren ein Leichtmatrose, ein Jungmann ein befahrener Moses und ich der unbefahrene Neuling. Der Leichtmatrose hieß Günther und war schon 32 Jahre alt. Der Jungmann, Manfred, war 19 Jahre und kam aus Hamburg. Den Namen des befahrenen Moses habe ich vergessen, weiß aber, dass er nach dieser Reise Jungmann werden sollte und da wir bereits einen solchen hatten, abmustern wollte. Eigentlich war ein Matrose vorgeschrieben, aber dessen höhere Heuer wollte der Eigner sparen. Bekam er Schwierigkeiten mit den Behörden, fuhr der Eigner, der ein Kapitänspatent besaß, bis zum nächsten ausländischen Hafen als Kapitän, der angeheuerte Kapitän wurde solange Steuermann und der Steuermann derweil „Bestmann“, was dem Bootsmann auf großen Schiffen entsprach. Im nächsten ausländischen Hafen oder auch schon kurz vor Auslaufen, wenn die Behördenvertreter das Schiff verlassen hatten, ging der Eigner von Bord, und alles lief wie vorher gehabt. Musste aber wirklich mal ein Matrose gefahren werden, wurde dafür gesorgt, dass er nach einer Reise wieder von Bord ging. Aber davon später mehr.

Die Autoritätsperson unter der Back war Günther, der Leichtmatrose, da er den höchsten Rang hatte und der älteste unter uns war. Er hatte schon eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Während des 2. Weltkrieges hatte er von Anfang an bei der Kriegsmarine gedient und nach Kriegsende Maler gelernt. Nach der abgeschlossenen Lehre hatte er als Steward bei der alten Hamburger Reederei Llaeisz auf einem der neuen Bananenschiffe gearbeitet, auf denen auch Passagiere mitfuhren. Hier bei uns an Bord fuhr er gleich als Leichtmatrose. Da ihm die Marinezeit angerechnet wurde, übersprang er somit die Moses- und Jungmannzeit. Es gab damals viele solcher Sonderregelungen für ehemalige Marineleute und -offiziere. Die normale Laufbahn eines Seemannes begann als Schiffsjunge, der dann über den Jungmann und Leichtmatrosen zum Matrosen befördert wurde. Danach konnte man sein Steuermannspatent machen und anschließend nach zwei Jahren Steuermannszeit das Kapitänspatent. Kapitän und Steuermann meines ersten Schiffes waren richtige Kümoschipper, und in meiner langjährigen Seefahrtszeit habe ich selten Leuteschinder solchen Formats und animalischer Primitivität erlebt. Der Kapitän war von kleinem, aber athletischem Wuchs. Er war dunkelhaarig mit asketischen zigeunerhaften Gesichtszügen. Im Kontrast zu seinem dunklen Gesicht waren seine Augen von hellgelber Farbe. Ich habe solche Augen bei keinem anderen Menschen vorher oder später gesehen. Sie erinnerten mich an unsere Hauskatze, die solche gelben Augen hatte. Unser Kapitän mochte etwa 42 Jahre alt gewesen sein und wurde von der Crew meistens „Giftzwerg“ genannt. Sonst heißt es an Bord allgemein „der Alte“, wenn vom Kapitän die Rede ist. Wurde er einmal wütend, lächelte er immer zuerst freundlich und wurde dann handgreiflich und gemeingefährlich.

Unser Steuermann war 32 Jahre alt. Im Gegensatz zum Alten war er ein großer sehniger Mann mit hellblondem Haar und schmalen Gesichtszügen. Er hatte hellblaue Augen und einen sehr jähzornigen Charakter. Wurde er wütend, was oft vorkam, warf er mit allem um sich, was ihm in die Hand kam. Er kriegte regelrechte Tobsuchtsanfälle. Dazu fluchte er fürchterlich, und das Objekt seines Zorns musste sich schnell in Sicherheit bringen. Ansonsten war er schweigsam, meist mürrisch und der geborene Antreiber und Leuteschinder. Seine Denkweise war primitiv und unkompliziert. Es ging das Gerücht, er habe sein Steuermannspatent nur nach mehrmaliger Wiederholung geschafft. Er war mit einer Sekretärin verheiratet, die ihm bildungsmäßig hoch überlegen war. Die Bindung muss vorrangig sexuelle Gründe gehabt haben, denn das einzige Thema, über das man mit ihm reden konnte, war das „Bumsen“. Sein Sexualtrieb muss stark ausgeprägt gewesen sein, denn wir haben es später selbst erlebt, dass, wenn seine Frau an Bord kam, eine stabile Person mit einem bemerkenswerten Hinterteil, keine zehn Minuten später die Matratze in seiner Kammer rhythmisch knarrte. Seine Kammer lag Wand an Wand mit unserer Kombüse, so dass wir diese Geräusche gut mitverfolgen konnten. Diese Vorgänge wiederholten sich dann sporadisch den ganzen Tag über. Wenn seine Frau das Schiff wieder verlassen hatte, war er anschließend einige Zeit lang ganz verträglich. Er war ein ausgezeichneter Seemann, und es gab keine seemännische Arbeit, die er nicht perfekt beherrschte.

Während sich unsere Mannschaftsunterkunft vorne unter der Back befand, wohnten der Alte und der Steuermann in hinteren Schiffsteil, wo sich auch Brücke, Maschinenraum, die Kombüse und das einzige Rettungsboot befand. Das Schiff hatte zwei Ladebäume, die mit Handwinden hochgedreht wurden, und zwei Motorwinden für den Lade- und Löschbetrieb. Vorne auf der Back befand sich das Motorankerspill und darunter der Kettenkasten für die beiden Anker, gleich neben unserem Mannschaftslogis. Unser Logis unter der Back bestand aus einem spitz zulaufenden Raum. Vier kastenförmige Kojen, je zwei übereinander, waren an das hintere Kollisionsschott angebaut. Eine zusätzliche Koje befand sich an der Backbordseite am vorderen Schott zum Kettenkasten. Links daneben war ein kleiner Waschraum von ca. 1,50 x 1,50 m abgeteilt. Am hinteren Schott backbordseits führte ein Aufgang zum Deck. Steuerbordseits stand ein fester kleiner Tisch mit einer Sitzbank direkt unter einem Bullauge. Gleich neben dem Tisch befanden sich ein Kanonenofen und ein Kohlenkasten. Zum Stauen der Ankerkette waren zwei Öffnungen neben der vorderen Koje in die Wand eingelassen. Wurde der Anker aufgehievt, musste einer von uns im Logis die Klappe zum Kettenkasten öffnen und dann während des Hievens mit einem Handhaken die Ankerkette stauen. So verhinderte man, dass sich beim nächsten Ankerwerfen die Kette vertörnte. Das Logis sah danach immer entsprechend aus! Wasser zum Waschen war rationiert und musste in einem Eimer von achtern nach vorne geschleppt werden. Die Toilette, eine kleine Kabine an Deck, befand sich vorne hinter der Back neben dem Niedergang zum Logis. Saß man bei bewegter See auf der Brille, peitschte das Seewasser durch das Abflussloch hoch und man musste seine Testikel in Sicherheit bringen.

Die Wohn- und hygienischen Verhältnisse waren schrecklich, aber wir waren jung, kannten es nicht anders und dachten, es müsse so sein. Da die Verhältnisse auf anderen Kümos ähnlich waren, nahmen wir alles als gegeben hin. Bei schwerem Wetter wurden wir vorne in unserem Massenlogis wie in einer Zentrifuge unhergeschleudert. Dazu kam das schlagende Geräusch der Ankerketten im Kettenkasten. Es hörte sich wie das Geläut von Kirchenglocken an. Im Winter musste bei schwerem Wetter auf See der Schornstein für unseren Kohleofen auf der Back abgebaut werden und es konnte deshalb nicht geheizt werden. Dann wurde es lausig kalt und nicht selten froren unsere Matratzen an der Eisenwand fest. War das Wetter zu schlecht, konnten wir unser Logis zur Wachablösung nicht verlassen, da es unmöglich war, über Deck nach achtern zu gelangen. Wir wären sonst über Bord gespült worden. Im Sommer herrschte in unserem Loch eine furchtbare Hitze und die Luft stand wie eine Glocke im Raum. Da konnte auch das kleine Bullauge keine Abhilfe schaffen. Wasser gab es pro Mann nur einen Eimer pro Tag zum Waschen. Zeugwäsche wurde grundsätzlich nur mit Seewasser und einer speziellen Seife für Salzwasser erledigt. Die Spülung erfolgte während der Fahrt mit Hilfe einer Wurfleine, an der die Wäsche im Kielwasser hinterhergeschleift wurde. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mich während meiner 17monatigen Bordzeit auch nur ein einziges Mal mit warmem Wasser gewaschen hätte. Von einer Dusche träumten wir damals noch nicht mal. Der dumpfe, muffig-feuchte Geruch hing immer in unserem Logis so dass wir es schon gar nicht mehr merkten.

Als unbefahrener Moses stand ich in der Rangordnung an Bord natürlich ganz unten und musste, wie damals üblich, die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da ich von nichts eine Ahnung hatte, nicht steuern konnte und so an Deck nicht zu gebrauchen war, steckte man mich zunächst für einen Monat in die Kombüse, auch wenn ich vom Kochen überhaupt nichts verstand.

Die Autoritätsperson unter der Back war also, wie bereits erwähnt, Günther. Er trug einen Schnauzbart, sprach gerne und sehr viel und verstand seinen Job. Uns Junggrade hatte er tüchtig unter Zug, wobei der Marinemaat immer wieder durchkam. Wir respektierten ihn. Er wollte noch bis zur Beförderung zum Matrosen an Bord bleiben und dann abmustern und hatte seine Zeit bald herum. Der nächste in der Rangordnung war Manfred, unser 19jähriger Jungmann, den wir alle „Hundepint“ nannten. Er war blond, groß und hatte schon auf zwei Kümos gefahren, auf der „Adelheid“ und „Käthe Hamm“. Den Spitznamen „Hundepint“ soll er bekommen haben, als er eines Morgens nackt aus seiner Koje sprang und ein Kollege beim Anblick seiner erigierten „Wasserlatte“ erstaunt ausrief: „Mensch, du hast ja einen Hundepint.“ Auf Plattdeutsch heißt dieser Begriff „Hundepenis“, und es gibt in der Seemannssprache einen solchen Begriff, der ein spitzzulaufendes Tauende so benennt. Dieses ist vorne eigens mit Segelgarn bewickelt und dadurch besser durch eine Öse oder Block zu stecken. da wir im Sommer fast alle nackt schliefen und nicht prüde waren, konnte ich mich selbst davon überzeugen, dass der Spitzname zutreffend war. Er hatte wirklich ein langes, nach vorne spitz zulaufendes Glied mit einem fingerhutförmigen Kopf. Sein Glied war fast immer erigiert, und die „Mädchen an der Küste“ schwärmten von seiner Potenz.

Manfred kam aus Hamburg und war in der Nähe der Reeperbahn groß geworden. Sein Vater war im Krieg gefallen, und seine Mutter arbeitete als Schaffnerin bei der Straßenbahn. Er war ein guter, aber empfindlicher Kamerad, und ich verstand mich mit ihm am besten von allen. Da ich auf meiner ersten Reise von nichts eine Ahnung hatte, half er mir an Bord bei meinen Schwierigkeiten, wo er nur konnte. Er war ein guter Seemann und sollte bald Leichtmatrose werden. Anschließend wollte er auf „Große Fahrt“ gehen. An den anderen befahrenen Moses kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, da er auch nicht lange an Bord blieb. Ich weiß nur noch, dass er ein ruhiger 17jähriger Bursche war und einen ziemlich deprimierten Eindruck machte. Später, nachdem ich selbst längere Zeit an Bord war, konnte ich ihn verstehen. Auch ich war manchmal nahe dran, alles hinzuschmeißen und die Seefahrt an den Nagel zu hängen. Da wir schon einen Moses an Bord hatten, nannten mich alle merkwürdigerweise nur „Seemann“, und diesen Namen sollte ich die ganzen 17 Monate, die ich an Bord blieb, behalten. Der Ton zu uns Junggraden an Bord war rau und Worte wie „Dummes Schwein“, „ich trete dir in den Arsch“ oder „ich hau dir welche an den Hals“ waren an der Tagesordnung und manchmal setzte es wirklich was.

Da ich als unerfahrener Neuling an Deck nicht zu gebrauchen war, wurde ich also in die Kombüse gesteckt. Aber auch dort hatte ich von nichts eine Ahnung. Nach drei Tagen intensiver Einweisung durch den Steuermann mit Fußtritten, Flüchen und Drohungen wie beispielsweise „ich hau dich an die Wand, dass du Lumpen kotzt“ oder „dich hätte die Hebamme gleich nach der Geburt erwürgen sollen“ wusste ich in etwa, wo es lang geht. Kochen konnte ich zwar immer noch nicht, und der Steuermann musste einspringen, aber zumindestens konnte ich den Kohleherd anzünden und Kaffee und Tee aufgießen. Mein Tag begann in der Frühe um 5.30 Uhr, wenn die 6.00-12.00-Uhr-Wache geweckt wurde. Um 6 Uhr heizte ich den Kohleherd an, was bei Regenwetter und schwerer See nicht immer gleich gelang, und manchmal musste ich mit einer Konservendose voll Gasöl nachhelfen. Wehe, wenn mich der Alte oder der Steuermann dabei erwischte! Dann setzte es Maulschellen und Fußtritte. Nach dem Herdanheizen musste ich mit der Handpumpe den Kombüsentank mit Trinkwasser (seemännisch ausgedrückt: mit Frischwasser) auffüllen und Kaffee auf die Brücke zum Alten bringen. Die Kaffeebohnen hatte der Steuermann, der die Wache an den Alten übergab, vorher abgezählt. Bei dieser Gelegenheit bekam der Bordhund seine halbe Dose Kondensmilch in seinem Napf zum Frühstück serviert. Wir vier vorne unter der Back mussten mit einer Dose die ganze Woche auskommen. Nachdem der Steuermann mit meiner Assistenz das Mittagessen vorbereitet hatte, brachte ich um 7.30 Uhr eine große Kanne „Muckefuck“ (Ersatzkaffee) nach vorne. Unser Frühstück war spartanisch: außer genügend schwarzem „Kommissbrot“, Margarine und Heizer-Jam (Marmelade in Dosen) gab es nichts.

Wir lebten noch unterhalb des vorgeschriebenen Proviantsatzes. Gemäß Speiserolle hatte jeder einmal in der Woche 50 g Bohnenkaffee zu beanspruchen, den wir dann alle am Sonntag zusammenwarfen und uns eine anständige Tasse Kaffee gönnten. Auch standen uns pro Woche zwei Eier zu, die wir dann zu unserem Kaffee zum Frühstück verspeisten. Die Speiserolle billigte uns auch jede Woche einen Zipfel Dauerwurst, eine Scheibe Käse, etwas Zucker und ein Scheibchen Butter zu, aber unser Alter fuhr eben unter dem Satz der Speiserolle. Nicht gespart wurde an Zucker und schwarzem Tee. Nach dem Frühstück törnten (arbeiteten) die anderen an Deck zu, während ich das Mittagessen kochen musste. Da es damals auf den Kümos weder Kühlschränke, geschweige denn Kühlräume gab, wurde, wenn die Reise länger dauerte, wie in historischen Seefahrtszeiten viel Rauch- oder Salzfleisch verwendet. Nur während der Hafenliegezeiten und zwei Tage danach konnte man frisches Fleisch kaufen und verzehren. Am Essen wurde radikal gespart, und wir hatten an Bord eigentlich immer Hunger. Es wurde auch ständig über das Essen gemeckert, meistens berechtigt, aber gelegentlich auch unberechtigt. Beschwerden beim Alten hatten fast immer Entlassung zur Folge, denn das Thema Proviant und Essen an Bord war innerhalb der deutschen Seefahrt eine Heilige Kuh, die man nicht anzutasten hatte. Man konnte sich über die Arbeit, die Behandlung oder die Vorgesetzten beschweren, nicht aber über das Essen. So wurde meist intern unter der Back über den Fraß oder die zu kleinen Portionen geschimpft und da ich ja gewissermaßen für das Essen zuständig war, musste ich dafür herhalten. Ob ich Schuld hatte oder nicht, spielte keine Rolle. Die Speisepalette reichte von der Linsensuppe über Labskaus, „Frische Suppe“ bis zum seltenen Braten im Hafen. Satt wurden wir nie.

Nur einmal im Monat konnten wir uns den Bauch voll schlagen: Da gab es „Plum un Klüten“, ein altes norddeutsches Gericht: Backobst wurde mit einer Speckseite zusammen gekocht, dazu gab es mit Wasser hergestellte Mehlklöße. Jeder von uns bekam ein gut bemessenes Stück Speck und wir aßen, bis wir nicht mehr konnten. Ein beliebtes Schlagwort des Alten war: „Ihr seid hier nicht an Bord, um satt zu werden, sondern nur zum Überleben.“ Wenn unser „Giftzwerg“ einen getrunken hatte, änderte er sein Motto in: „Wir wollen euch hier nicht mästen, sondern nur am Leben erhalten.“ Abends gab es immer nur Bratkartoffeln mit Zwiebeln, Tag für Tag, Monat für Monat. Uns hingen die Bratkartoffeln zum Halse raus, aber man hatte wenigstens etwas im Magen. Ich weiß nicht, ob es auf anderen Kümos besser war, bei uns jedenfalls war Schmalhans Küchenchef. Versaute ich einmal ein Mittagessen, gab es „was an die Wäsche“ oder ich musste die ganze Woche den Fraß aufgewärmt alleine essen. Einmal hatte ich aus Gedankenlosigkeit die Bohnen zweimal gesalzen, was ich erst beim Abschmecken merkte. In meiner Angst und Verzweiflung wollte ich das durch eine gleiche Menge Zucker wieder ausgleichen. Der Fraß schmeckte wie „Knüppel auf den Kopf“, aber irgendwie gelang es mir, die anderen und sogar den Steuermann zu überzeugen, dass es an den Bohnen gelegen habe. Gott sei Dank waren es unsere letzten Bohnen gewesen.

Ein großes Problem war für mich auch der verflixte Kohleherd, der bei Regenwetter überhaupt nicht zog und ich dann in Folge das Essen nicht rechtzeitig fertig bekam. Dann erschien der Alte und fluchte fürchterlich. Sein Lieblingswort war dabei „Wichskopf“: „Du verfluchter Wichskopf bist sogar zu dumm zum Feuermachen, dich sollte man über Bord werfen.“ Von den Kommentaren und Flüchen der übrigen unter der Back ganz zu schweigen. Hatte ich einmal vergessen, den Kombüsen- oder Scheißhaustank achtern mit der Hand aufzupumpen, drehte er durch und ich musste sehen, dass ich wegkam. Bekam er mich zu fassen, gab es Prügel und an eine Gegenwehr war nicht zu denken. Während der Alte und der Steuermann in einer kleinen Nische neben der Kombüse aßen, musste ich das Essen für uns in besonderen „Backen“, drei Behälter übereinander in einem Traggestell, nach vorne unter die Back schaffen. Bei schlechtem Wetter oder Deckslast war das ein abenteuerliches Unternehmen und nicht immer kam ich heil an. Dann gab es vorne kein Essen und die Stimmung war explosiv. Bei zu schwerem Wetter wurde nicht gekocht und es gab nur „kalt“. Die Mahlzeit bestand dann meistens aus einer kleinen Dose Corned Beef und ein paar Ölsardinen.

Kamen wir einmal nach Schweden, verkauften wir alle „schwarz“ unsere eine Flasche „Eau de Vin“, die uns der Alte pro Monat aus dem Kantinenschrank zusammen mit den Zigaretten aushändigte. Wir bezahlten für die Flasche zollfrei 1,36 DM und verkauften sie in Schweden für ca. 20 Kronen, was in etwa 18 Mark entsprach. Da in Schweden der Alkoholverkauf bzw. -konsum staatlich kontrolliert war, was einem Verbot gleichkam, war der Zoll besonders scharf, und die „Schwarze Gang“ filzte jedes Schiff. Die Strafen waren horrend. Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, dass der Alte und der Steuermann den Schnaps kistenweise, im Maschinenraum versteckt, schmuggelten. Sie wurden nie erwischt. Das fuchste uns schon, da wir mit nur einer Flasche abgespeist wurden. Am liebsten hätten wir sie beim Zoll hochgehen lassen, aber das wagte dann doch niemand. Wenn wir unsere Flasche verkauft hatten, stürzten wir mit dem Geld in die nächste Konditorei, wo wir uns dafür Kuchen kauften, den wir gleich an Ort und Stelle verputzten. Das muss furchtbar ausgesehen haben, denn einmal fragte uns die Verkäuferin, ob wir Deutsche seien und es bei uns an Bord keinen Kuchen gäbe. Wir schilderten unsere Situation in den düstersten Farben, und der armen Frau muss eine Gänsehaut heruntergelaufen sein. Jedenfalls durften wir während der Liegezeit in diesem Hafen nach Geschäftsschluss den Bruch oder die nicht verkauften Reste abholen. Wir veranstalteten dann vorne richtige „Kuchenfressorgien“. Einmal kam der Steuermann, der misstrauisch geworden war, und dann ging mit ihm der primitive Neidinstinkt durch. Er bekam einen roten Kopf und schrie: „Nur jeden Tag Kuchen fressen und nichts in der „Mau“ haben.“ Anschließend verschwand er wutentbrannt aus unserem Logis.

In der Kombüse lernte ich auch das in der Rangordnung noch über mir stehende „Besatzungsmitglied“ kennen, mit dem mich ein 17monatiges Hass- und Freundschaftsverhältnis verbinden sollte: die bereits erwähnte vierjährige Bordhündin des Eigners, die sich schon zwei Jahre an Bord befand und außergewöhnliche Privilegien besaß. Der Rasse nach war sie eine mittelgroße schwarze Pudelhündin aus Dänemark mit Stammbaum. Gleich auf meiner ersten Reise verscherzte ich mir meine Sympathien bei unserer Hundelady „Daisy“. Da ich ja kein Bettzeug besaß, musste ich auf der nackten Seegrasmatratze in meinen Arbeitsklamotten schlafen. Da jeder sein eigenes Bettzeug hatte, war nirgends eine Decke aufzutreiben. In einem Anfall von unbegreiflicher Menschlichkeit, die ihm gewiss enorme Überwindung gekostet haben muss, gab mir der Alte Daisys Decke. Jeden Morgen, wenn ich in die Kombüse kam, roch sie ja an mir ihre geliebte Decke und reagierte äußerst aggressiv mit gefletschten Zähnen. Um das Maß voll zu machen, stahl ich auch einen Teil von ihrer Milch. Ich wusch also am Abend vorher ihren Napf besonders gründlich sauber und wartete dann am anderen Morgen, bis der Steuermann die Milch eingeschüttet hatte. Wenn er gegangen war, schüttete ich die Hälfte davon in eine kleine Dose und verdünnte Daisys Milch mit Wasser. Die geraubte Milch brachte ich dann nach vorne für unsern Kaffee. Daisy war nicht dumm, merkte das und vergaß es mir nie. Wir wurden nie gute Freunde. Aber irgendwie waren wir auch aufeinander angewiesen und das verband uns. Ich weiß nicht, wie oft sie mich hasserfüllt angebellt hat, aber ich war der einzige an Bord, der sie manchmal an Land ausführte und das wusste sie. Meistens war sie beim Alten oder Steuermann auf der Brücke, und nur bei schwerem Wetter verkroch sie sich bei mir in der Kombüse. Die Kümos rollen bei schwerer See fürchterlich, und es war mir dann oft nicht möglich, nach vorne zu kommen, ohne über Bord gespült zu werden. Dann saßen wir beide in Notgemeinschaft zusammengedrängt in der Kombüse wie zwei Häufchen Elend und warteten auf Wetterbesserung. War alles vorbei, bestand wieder der alte gespannte Zustand zwischen uns.

Nach dem Geschirrabwaschen und „Aufklaren“ in der Küche und vorne und dem Reinigen der Kammern des Alten und des Steuermanns begab ich mich auf See auf die Brücke um steuern zu lernen. Der Steuermann schickte dann den Rudergänger zum Arbeiten an Deck, während ich bis 17 Uhr am Ruder stand. Das erste Mal am Steuerrad stehen zu dürfen, war für mich ein erhabener und ehrfurchtsvoller Augenblick. Das große hölzerne Steuerrad war mit Kettenzügen mit dem Ruderblatt verbunden und man musste schon kräftig drehen, damit das Schiff gehorchte. Bis ich soweit war, dass ich nach dem Kompass steuern konnte, musste ich viele Fußtritte und Flüche einstecken. Manchmal, wenn ich bei gefährlicher Annäherung eines anderen Schiffes aus dem Ruder scherte, sprang der Alte oder der Steuermann ans Ruder, wobei ich weggeschleudert wurde, bis die Situation wieder klar war. Anschließend hagelte es Flüche und Drohungen bis zum „Sack“. Den „Sack geben“ bedeutete die Entlassung und war die häufigste und gefährlichste Drohung. Denn war man entlassen und hatte dadurch eine schlechte Fahrzeit im Seefahrtbuch, musste man mit diesem Makel eventuell monatelang auf ein neues Schiff warten.

Entlassen konnte der Kapitän nach Belieben. Ein Grund fand sich immer. Nur die 48 Stunden Kündigungsfrist musste er einhalten. So war die Drohung: „Im nächsten Hafen bekommst du den Sack!“ die schlimmste und zog immer. Um 17 Uhr, nach dem Steuern, musste ich schon wieder das Abendessen, eben die erwähnten Bratkartoffeln, bereiten. Nach dem Abendessen und der „Backschaft“ ließ mich der Alte noch bis 20 Uhr steuern. Zwischendurch hatte man mir auch schon beigebracht, wie man die Maschine auf See während der Fahrt „abschmiert“ und mit der Handpumpe den Brennstofftank aufpumpt. So lösten mich der Alte oder der Steuermann alle zwei Stunden am Ruder ab und schickten mich zum Abschmieren in den Maschinenraum. Um etwa 21 Uhr durfte ich dann nach vorne zum Schlafen gehen, wo ich mich nach einem Fünfzehnstundentag todmüde in die Koje fallen ließ. Nach den Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes hätte man mir einige Pausen zubilligen müssen. Aber daran hielt sich niemand in der Küstenschifffahrt.

Im Hafen musste ich mit an Deck arbeiten. Es gab einen Begriff an Bord, welchen die Kümoschipper und Reeder erfunden hatten: „Schiffsinteresse“. Das Schiffsinteresse erfordere von der Besatzung, auch mal ohne Bezahlung zu arbeiten. In diesem Sinne wurde auch das Wort „Schiffssicherheit“ oft verwendet, denn Arbeiten, die der Sicherheit des Schiffes dienten, durften nicht verweigert werden. Auch wenn es sich nur um Instandsetzungsarbeiten handelte, wurden sie oft als der Schiffssicherheit dienend deklariert. Man konnte ein Schiff außenbords malen lassen und sagen, dies diene der Schiffssicherheit, da ja der Rostfraß das Schiff angreife. Es gab dafür natürlich genau definierte gesetzliche Regelungen, aber wir waren in diesen Dingen unerfahren und kannten es nicht anders. Zeigte jemand zu wenig „Schiffsinteresse“ und wollte während der Hafenliegezeit im Sommer nach 18 Uhr nicht ohne Bezahlung arbeiten, wurde er bei günstiger Gelegenheit wegen Interesselosigkeit und mangelnder Zuverlässigkeit entlassen. Auch mussten wir damals froh sein, überhaupt eine Anstellung an Bord zu haben.

Unsere Reise ging also nach Finnland, wo wir in einem kleinen Hafen, er hieß wohl Haukipudas, auf Reede Schnittholz luden. Das Holz wurde mit Lastkähnen an das Schiff gebracht und dann mit unseren zwei Ladebäumen in den Laderaum gehievt. Dort wurde es Brett für Brett von Frauen in Lagen gestaut und festgekeilt. Es war das erste Mal, dass ich Frauen als Hafenarbeiterinnen sah. An den Motorwinden für die Schwingladebäume lösten sich der Steuermann, der Leichtmatrose Günther und unser Jungmann „Hundepint“ ab. Wir Schiffsjungen durften noch keine Winde bedienen. Im Grunde waren auch der Leichtmatrose und Jungmann als „Junggrade“ nicht dazu berechtigt, und der Alte hätte zwei erfahrene Windenleute von Land anheuern müssen. Aber solange kein Unfall geschah und keine Kontrolle stattfand, nahm er es eben auf seine Kappe. Es durfte eben nichts passieren! Wir waren natürlich alle scharf auf die Frauen, da auch einige sehr junge dabei waren, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass sich eine von ihnen verführen ließ. Wahrscheinlich unterstanden sie einer strengen Disziplin und hätten sofort ihren Arbeitsplatz verloren. Da keine von ihnen deutsch und wir nicht finnisch sprachen, konnten wir uns mit ihnen nur in Zeichensprache verständigen, was viel Gekicher und Gelächter auslöste. Wenn unser Steuermann das mitbekam, brach wieder sein primitiver Neidinstinkt durch, und er trieb uns zur Arbeit an.

War der Unterraum vollgestaut, musste die Luke seefest verschlossen werden, was harte Knochenarbeit bedeutete. Auf die geschlossene Luke kam eine Deckslast Holz. Da die Arbeiter während dieser Unterbrechung nicht weiter stauen konnten und Zeit Geld bedeutete, musste jeder von uns heran, selbst der Alte. Zuerst mussten mit den Ladebäumen und den Winden die schweren „Scheerstöcke“, große eiserne Querträger, von oben in die Luke eingesetzt werden. Dadurch wurde die Luke in einzelne Partien geteilt, in die dann Holzlukendeckel, ca. 150 Stück, per Hand eingesetzt wurden. Jeder Holzlukendeckel war zwei Meter lang und an den Enden mit Eisen beschlagen, so dass nur zwei Mann sie heben konnten. Sie wurden von zwei Leuten vom Deck auf das Lukensüll gestemmt und dort von zwei anderen in den einzelnen Partien ausgelegt. Anschließend wurde die so geschlossene Luke durch drei schwere übereinandergelegte Persennige abgedeckt und durch Holzkeile an den Lukelsüllseiten festgekeilt. Danach wurde das Ganze durch zwölf schwere Eisenbügel, die querschiffs lagen, mit Schraubverschlüssen befestigt. Darüber kam dann die Holzdeckslast, die nach Beendigung des Ladens durch schwere Ketten gesichert wurde, die quer zum Schiff über die Ladung gespannt werden mussten.

Solche Decksladungen mit Schnittholz waren für kleine Kümos bei schlechtem Wetter äußerst gefährlich, besonders im Winter, wenn Vereisungsgefahr bestand. Schlägt die See nämlich eine Zeitlang über die Deckslast, saugt sich das Holz voll Wasser und wird an der Luvseite schwerer. Durch Vereisung erhöht sich das Gewicht, so dass das Schiff Schlagseite bekommen und kentern kann. So passierte es manchmal, dass man morgens auf See bei 20 Grad oder mehr Schlagseite aufwachte. Dann war „Holland in Not“, und es bestand höchste Lebensgefahr. Schlugen nun weitere Brecher auf die Schlagseite, konnte das Gewicht noch vergrößert und somit das Schiff zum Kentern gebracht werden. Der Alte drehte das Schiff dann in einer solchen Situation mit dem Bug in den Wind, und wir mussten angeseilt bei dem schweren Wetter und der Schräglage die Decksladung in die See werfen: Eine mörderische und gefährliche Arbeit! Man musste die Ketten, die in der Mitte mit einer Spannschraube und einer Slipvorrichtung die Ladung zusammenhielt, „slipen“ (gleiten / lösen), so dass die Ladung durch die Schräglage in die See stürzte und das Schiff sich aufrichten konnte. Da es mehrere Ketten waren, wurde soviel Ladung „geslipt“, bis die Gefahr vorüber war. Bei diesem sogenannten „Seewurf“ bestand meist die Gefahr, dass man selbst mit der Ladung in die See gerissen wurde, besonders bei Vereisung und nachts. Eine andere unangenehme Gefahr bei Holzdecksladungen, die ich auch selbst erlebt habe, konnte dadurch entstehen, dass bei schwerer vorderlicher See die Decksladung nach vorne rutschte und den Eingang zu unserem Logis unter der Back blockierte. Man war dann vorne wie eine Ratte in der Falle gefangen, denn der Eingang war damit durch Tonnen von Holz versperrt, ein furchtbares Gefühl. Wir saßen nun stunden- oder tageweise vorne eingesperrt, bis uns bei Wetterbesserung die drei Mann von achtern mit Äxten, Brechstangen und Sägen befreiten. Selbst bei ruhigem Wetter und leichtem Seegang konnte die Deckslast gefährlich werden. Bei Vereisung konnte man trotz der vorgeschriebenen Stützen und Strecktaue ins Rutschen kommen und dabei außenbords gehen. Für mich als Kombüsen-Moses war es beim Transport der schweren „Backen“ bei Seegang und Glatteis besonders gefährlich, das Essen nach vorne zu bringen, denn ich hatte nur eine Hand zum Festhalten frei. Auch für die Wachablöser, die bei stockfinsterer Nacht über die Deckslast turnen mussten, war es immer wieder ein gefährliches Unternehmen, und mancher Seemann verschwand dabei für immer.

Unsere Holzladung aus Finnland ging nach Lübeck, wo wir an einem Freitagmorgen an der Holzkai von „Krages“ festmachten. Aus irgend einem Grunde sollte erst am Montag gelöscht werden. Der Alte und der Steuermann fuhren übers Wochenende zu ihren Familien nach Hamburg. Der Alte nahm Daisy mit und drohte uns mit fürchterlichen Strafen, falls in seiner Abwesenheit etwas passieren sollte. Da ich der jüngste Dienstgrad an Bord war und sowieso kein Geld hatte, wurde ich zur Hafenwache verdonnert. Der andere Moses wohnte in Lübeck und durfte nach Hause fahren. Günther und „Hundepint“ wollten, bevor sie am Samstag Vormittag nach Hause fuhren, noch abends „an die Küste“ und in der „Kajüte“, einer beliebten und berüchtigten Seemannskaschemme, zwei Damen abschleppen. In der „Kajüte“ traf sich die ganze Küstenschifffahrt. Die dort tätigen Mädchen waren wandelnde Schifffahrtsregister, die über jedes Kümo und dessen Besatzung das Neueste wussten. Gleichzeitig waren sie trinkfest und hatten ein sehr weites Herz. Natürlich ließen sie sich für ihre Dienste bezahlen, aber wenn man ihr Typ war, spielte Geld nicht mehr immer eine Rolle.

Es war das erste Mal, dass ich mit meinen 16 Jahren, wenn auch nicht als Beteiligter, mit der Sexualität an Bord konfrontiert wurde. Natürlich war unser Hauptgesprächsstoff unter Kollegen immer das „Thema Nr. 1“, die Frauen und unser „Hundepint“ und auch Günther, der Leichtmatrose, waren wahre Experten, was Nutten und „leichte Damen“ betraf. Besonders „Hundepint“ war trotz seiner relativen Jugend an der Küste bei den Damen als großer „Bumser“ und feuriger Liebhaber berühmt. Gerade seine abnormale Männlichkeit war bei den Mädchen an der Küste als Attraktion bekannt und sehr gefragt. Außerdem war er groß, blond und blauäugig und sah gut aus. Wenn er einmal an der Back seine amorösen Abenteuer in allen Details schilderte, konnten wir beiden Mosese nur vor Neid erblassen. Gegen 2 Uhr morgens wurde ich durch lautes Singen und Frauengelächter aufgeweckt. „Hein Seemann“ kam von Land zurück! Die lustige Gesellschaft begab sich ins Logis, und Günther schob mir eine Flasche abgestandenen Sekt durch den Vorhang meiner Koje und rief: „Trink mal einen Schluck, „Seemann“, und begrüß unsere Damen. Die Damen waren eine 22jährige Brünette mit ansehnlicher Figur und schwesterlichen Gesichtszügen, die an der „Küste“ unter dem Namen „Erbse“ bekannt war, und eine ca. 24jährige gut proportionierte Blondine mit blauen Augen und überreifem Babygesicht, „Uschi“ genannt, beide erfahrene Dockschwalben. Hundepints „Erbse“ rief plötzlich: „Ist das der „Seemann“? Den muss ich sehen!“ und leuchtete mir mit unserer Petroleumlampe ins Gesicht. „Der ist aber wirklich süß,“ rief sie begeistert aus und fuhr mir mit der Hand routiniert zwischen die Beine. „Und einen süßen Schwanz hat er auch,“ bemerkte sie anerkennend. Anschließend kam man zur Sache und während „Hundepint“ mit „Erbse“ in der oberen Koje verschwand, zog sich Günther mit seiner Uschi in die untere zurück. „Hein Seemann“ kam auf seine Kosten, und die Damen unterhielten sich dabei ungeniert. Am späten Morgen stand eine ziemlich verkaterte Gesellschaft auf, und „Hein Seemann“ machte einen sehr erschöpften Eindruck. Ich brachte schnell eine große Kanne Bohnenkaffee, unsere Sonntagsration, nach vorne und nach ein paar Spiegeleiern, auch Sonntagsration, waren die Stimmung und die alte Kraft wieder hergestellt. „Erbse“ fand mich immer noch süß und versprach, mich am Abend zu besuchen. „Hundepint“ und Günther brachten ihre Damen, nachdem sie abgerechnet hatten, von Bord und fuhren anschließend nach Hause. „Erbse“ kam nicht und ich behielt meine „Unschuld“.

Nach zwei Monaten Küchendienst durfte ich an Deck arbeiten, was ich im Hafen sowieso schon teilweise getan hatte. Ich löste mich mit dem anderen Moses dann jede Woche ab, so dass jeder umschichtig eine Woche Kombüsen- und eine Woche Decksdienst hatte. Unser Kümo bekam ständig Ladung und so waren wir fast ununterbrochen unterwegs. Wir schipperten zwischen England, Holland, Belgien, Schweden, Dänemark, Polen, DDR, Irland, Westdeutschland und Finnland umher und kamen nicht zur Ruhe. Wir kannten fast alle großen Häfen, und manchmal liefen wir Plätze an, die auf keiner Karte verzeichnet waren. Auch luden wir alles, was transportiert werden konnte, von Kohle und Koks über Papier, Stückgut, Schrott, Holz, Kali, Getreide bis zu Granitsteinen aus Gotland, um nur einiges zu nennen. Hatten wir gerade eine Kohleladung aus Cardiff gelöscht und sollten Getreide laden, so wurde der Laderaum in Tag- und Nachtarbeit gewaschen, um nur ja pünktlich zum Ladebeginn bereit zu sein und den Transportauftrag nicht zu verlieren. Meistens erreichten wir den Ladehafen im letzten Moment. und unser Schiff wurde aus dem Stand sofort beladen.

Gefürchtet waren von uns Kohle- und Koksladungen, da wir sie im Hafen selbst im Laderaum trimmen mussten. War der Laderaum bis zum unteren Lukenschacht - ca. ein Meter bis zum Deck - mit Kohle oder Koks beladen, mussten wir auf dem Bauch in die letzten Ecken unter Deck kriechen und sie voll schaufeln. Man lag dann etwa 4 bis 5 Meter vom Lukenschacht entfernt auf dem Bauch unter Deck, ausgerüstet mit Schaufel, Trimmblech und Kabellampe. Nun wurde man von oben durch den Greifer des Krans mit Kohle zugeschüttet und musste unter Deck mit sehr wenig Luft zum Atmen bäuchlings den Freiraum, in dem man lag, zuschütten, indem man über das Trimmbrett hinweg tonnenweise Kohlen in die Freiräume schaufelte. Hatte man einen Berg weggeschaufelt, kam bereits der nächste Greifer voll. Aus lauter Angst vor dem Ersticken schaufelte man dann wieder, um Luft zu bekommen. Für Leute mit Platzangst war das eine furchtbare Tortur, und einige sollen dabei weiße Haare bekommen haben.

Für Jugendliche war das Trimmen strengstens verboten, aber wer kümmerte sich schon darum? Für das Trimmen gab es außer der Überstundenheuer extra Geld, aber nach heutigen Maßstäben war das minimal. Nach dem Trimmen waren wir so fertig, dass uns der Alte einen Schnaps einschenken musste. Auch ich bekam einen. Am liebsten fuhren wir nach Finnland zum Holzladen, da dort nur am Tage gearbeitet wurde und wir mindestens eine Woche Hafenliegezeit hatten. Da auch dort, wie in Schweden, Alkohol rationiert war, konnten wir unsere Flasche „Eau de Vin“ für umgerechnet 20 DM an den Mann bringen und hatten etwas Taschengeld, von dem wir uns Limonade und Eiskreme kaufen und mit den Mädchen schäkern konnten. Die finnischen Mädchen hatten ein sehr weites Herz und „Hein Seemann“ war zufrieden.

Auf diesen Reisen fuhr auch manchmal der Eigner als Kapitän mit, und so lernte ich zum erstenmal diesen eigenartigen Menschen kennen. Er war Mitte fünfzig, grauhaarig, groß und hatte einen ausgeprägten „Spitzkühler“. Günther sagte immer: „Wenn der seinen Schwanz sehen will, braucht er einen Spiegel.“ Unser Eigner besaß das „Große Kapitänspatent A6“ und soll vor dem Krieg als 1.Offizier auf einem großen Passagierdampfer gefahren haben. An seiner linken Hand trug er immer einen großen Diamantring, und unser „Giftzwerg“ und der Steuermann begegneten ihm mit großem Respekt. Er sprach immer sehr kultiviert, auch wenn er wütend war. Nur seine Augen wurden dann starr, wie bei einem Fisch und seine gewählte Stimme wurde etwas lauter. Manchmal kanzelte er unseren Alten und den Steuermann ab, und sie schlichen dann wie geprügelte Hunde übers Deck. Unser Arbeitgeber wohnte in einer besseren Gegend von Hamburg, wo er ein eigenes Haus besaß. Er hatte einen Sohn, der bei einer großen Reederei als Zweiter Offizier fuhr und eine 19jährige Tochter, die studierte. Seine Frau fuhr des öfteren mit und machte, so wie ich sie später kennen lernte, einen sehr arroganten und unbefriedigten Eindruck.

Fuhr unser Eigner mit, war sein Lieblingsplatz die Kombüse, und für uns alle an Bord brachen noch schlechtere Zeiten an. Er schnippelte an unseren schon mageren Rationen wie ein Chirurg herum und verwertete alles. Gott sei Dank, dass wir keine Apothekerwaage an Bord hatten. Reichten die Erbsen, Linsen oder Bohnen nicht mehr für eine Mahlzeit aus, wurde alles in einen Topf geworfen und mit übriggebliebenen Fleisch- und Wurstresten zu Mittag serviert. Seine Sparsamkeit nahm so groteske Züge an, dass sie auch den Alten und den Steuermann nicht verschonte. So musste ich nachmittags in der Kombüse den Kaffeesatz vom Morgenkaffee noch einmal aufbrühen. Unser Alte wurde daraufhin so fuchsteufelswild, dass er die Kaffeekanne in die Ecke schleuderte. Daraufhin gab es für ihn und den Steuermann wieder guten Bohnenkaffee. In Finnland, wenn am Sonntag nicht gearbeitet wurde, mussten wir im Sommer unser Rettungsboot aussetzen und alle zusammen auf eine der kleinen verlassenen Inseln rudern und Bickbeeren (Blaubeeren) sammeln. Wenn wir dann, von Mücken zerstochen, mit unseren vollen Eimern und Kreuzschmerzen gegen Abend wieder an Bord waren, gab es keinen von uns, der nicht den Tag herbeisehnte, an dem unser Eigner uns wieder verließ.

Als wir wieder einmal die Schleuse Holtenau in Kiel in Richtung Ostsee verließen und ich an Deck arbeitete, passierte mir ein nicht alltägliches Missgeschick. Es hätte für mich tragisch enden können. Nachdem wir bei sonnigem Wetter gegen Mittag bei Windstärke 3 bis 4 die Kieler Förde verlassen hatten, löste mich der Alte am Ruder ab. Er befahl mir, während die ablösende Wache aß, das Deck mit der „Schlagpütz“, vorkante (Vorderseite) Brücke abzuspülen. Eine „Schlagpütz“ ist normalerweise ein kleiner, eigens dafür hergestellter Eimer mit einer langen Leine dran. Man wirft den Eimer mit einer gekonnten Bewegung über Bord ins Wasser und zieht ihn dann mit Wasser gefüllt an der Leine wieder hoch und wäscht damit das Deck. Dies wiederholt man so lange, bis das Deck sauber ist. Aus irgend einem Grund war die „Schlagpütz“ nicht aufzufinden und ich befestigte in meiner Unerfahrenheit unsere dünne Schmeißleine an einem normal großen Eimer. Als ich mich an Deck, vorkante Brücke, zwischen zwei Pollern (zum Belegen der schweren Schiffsleinen) auf die Reling stellte und die provisorische Schlagpütz mit einem eleganten Schwung ins Wasser warf, wurde ich durch den Fahrtstrom über Bord gerissen. Da dies vorkante der Brücke passierte und alle anderen unter Deck beim Essen waren, wurde der Unfall von niemandem bemerkt. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt mein bestes knallgelb-rotes Landgangshemd an, da die zwei Arbeitshemden zur Wäsche eingeweicht waren. Dieser Tatbestand rette mir wahrscheinlich das Leben. Während ich in der unruhigen See um mein Leben schwamm und das Heck meines Schiffes am Horizont immer kleiner wurde, bemerkte ein großer Zollkreuzer des Wasserzolls mein knalligfarbenes Hemd in der See und drehte sofort auf mich zu. Mir wurde ein Rettungsring zugeworfen, an dem ich mich mit letzter Kraft festhielt. Anschließend wurde ich an Bord gezogen. Da mein Schiff noch eben in der Ferne zu sehen war, brauste der Zollkreuzer mit mir mit äußerster Maschinenkraft hinterher, wobei wir gut eine halbe Stunde brauchten, bis wir längsseits waren.

Nach einigen Signalen mit dem Typhon bemerkte unser Alter, dass irgend etwas im Gange war und stoppte die Maschine. Ich werde nie sein entgeistertes Gesicht vergessen, als er mich mit offenem Mund anstarrte. Auch der Steuermann und die anderen an Bord, die durch den Lärm an Deck gelockt worden waren, starrten mich wie einen Geist an. Aber der Alte wäre nicht der Alte gewesen, hätte er nicht reagiert, wie er reagiert hat. Nachdem sich seine erste Verblüffung gelegt hatte, lächelte er zuerst und dann legte er los und schrie: „Wo kommst du denn her, du Wichskopf, du dummes Schwein. Zu dumm, eine Pütz aufzuschlagen. Dich hätte die Hebamme gleich bei der Geburt erwürgen sollen, du Wichskopf.“ Dieser Wutanfall verschlug selbst den Zollbeamten die Sprache, und der Kapitän des Zollkreuzers fuhr unseren Alten an: „Nun seien Sie aber mal ruhig, Kapitän, seien Sie froh, dass wir den Jungen überhaupt gefunden haben und nun schicken Sie ihn mal unter Deck, damit er sich trockene Klamotten anziehen kann.“ Der Alte war nicht zu bremsen und schrie mich an: „Verschwinde, du Wichskopf und ab in die Kombüse. Die Pütz zieh ich dir von der Heuer ab, die bezahlst du mir.“ Ich brauchte die Pütz nicht zu bezahlen, verbrachte aber wieder einige Zeit in der Kombüse.

Manchmal, wenn wir aus der Ostsee durch den Kiel-Kanal in die Elbe kamen, um in die Nordsee zu gehen, mussten wir in Cuxhaven „vor Wind gehen“. Dies geschah immer dann, wenn der Seewetterbericht für die Nordsee Sturmwarnung gegeben oder gar Orkan gemeldet hatte und deshalb mit Sturmschäden oder Gefahr des Untergangs zu rechnen war, denn jedes Jahr soffen einige Kümos bei Unwetter ab. Jetzt musste Sicherheit vor Zeit gehen und auf Wetterbesserung gewartet werden. Dann lagen Dutzende Kümos im Schutz des Hafens längsseits zusammen und es wurde ein regelrechtes Familientreffen. Die Kapitäne und Steuerleute, die sich untereinander kannten, besuchten sich gegenseitig, und es wurde furchtbar getratscht und gesoffen. Auch wir Mannschaftsleute besuchten uns gegenseitig unter der Back und zogen über unsere Vorgesetzten her. Wir verglichen die Verpflegung miteinander und endeten schließlich beim „Thema 1“, den Frauen. Dabei soffen wir je nach Jahreszeit Grog oder „Charly Peng“, billigen Schnaps, aus Tassen, denn Gläser gab es nicht unter der Back. Dazu sangen wir schmutzige und unanständige Lieder, bei denen sich die feinen Leute an Land bekreuzigt hätten. Die Kapitäne und Steuerleute sahen solche Besuche und Verbrüderungen nicht gerne, denn viele ihrer Schandtaten machten danach wie ein Lauffeuer an der Küste die Runde. Am nächsten Morgen hatten wir dann alle einen schweren Kopf und der Steuermann trieb uns, wenn nicht gerade Sonntag war, gnadenlos bei der Arbeit an. Aber auch der Alte und der Steuermann sahen sehr mitgenommen aus, was uns ein wenig mit Genugtuung erfüllte.

Dauerte der Sturm länger, gingen wir, die Bordwache ausgenommen, abends an Land, meistens in die „Kugelbake“. Ein anderes Ziel war das Lokal mit dem seriösen Namen „Stadt Hamburg“, das aber von anständigen Bürgern gemieden wurde und als berüchtigtes Seemannslokal keinen guten Ruf genoss. Es verkehrten dort hauptsächlich Fischdampfermatrosen, leichte Mädchen, Abschaum der Küste und Besatzungen der Kümos. Abends wurde die Kaschemme von mehr als hundert Leuten frequentiert und es ging hoch her. Viele dort verkehrende Mädchen arbeiteten in den Fischfabriken und mussten am nächsten Morgen wieder zur Arbeit. Manche fanden sich auch morgens an Bord eines Schiffes wieder. Manchmal kam es in der „Stadt Hamburg“ zu wüsten Massenschlägereien und wer schlau war, machte sich rechtzeitig aus dem Staub. Auch Schlägereien unter Damen kamen vor und ich habe selbst gesehen, mit welcher Erbitterung und Hass sie aufeinander losgingen. Da war nichts Menschliches mehr, da wurde gekratzt, gebissen, getreten, die Haare gerauft. Dazu gesellten sich die anfeuernden Kommentare und Rufe der angetrunkenen Gäste. Die Nachtwachen an Bord mussten bei so vielen versammelten Kümos

höllisch aufpassen, dass nicht die Schmeißleinen, Pützen ect. geklaut wurden, denn es galt nicht als unehrenhaft, dergleichen bei einem Nachbarschiff zu besorgen. Nur erwischen lassen durfte man sich dabei nicht, denn dann gab es eine Tracht Prügel durch die Besatzung des geschädigten Schiffes. War der Sturm vorbei, setzte sich die ganze Kümoflotte in Bewegung und lief in die Nordsee aus, was immer ein imposanter Anblick für die Landratten auf der Promenade war.

Für jeden gibt es ein erstes Mal, und auch ich verlor meine „Unschuld“ mit 16 Jahren an einem denkwürdigen Tag in Rotterdam. Wenn unser Schiff auch fast immer neue Ladung bekam, so kam es auch einmal vor, dass wir in Ballast nach Rotterdam gehen und dort auf Ladung warten mussten. Wir lagen an der Parkkaade und warteten auf Order von unserem Agenten. Während dieser Zeit durfte niemand das Schiff verlassen und die Maschine war immer klar zum Auslaufen. Denn, war unser Ladehafen bekannt, wurden sofort die Leinen losgeworfen und in See gegangen. Tagsüber waren wir meistens an Deck oder außenbords auf Stellagen mit Instandsetzungs- oder Malerarbeiten beschäftigt. Dabei beobachteten wir die vorbeipromenierenden Spaziergänger und besonders die jungen Mädchen. Die Leute blieben manchmal stehen und sahen uns bei der Arbeit zu oder fragten uns dies und jenes, und wir fühlten uns wie echte Stars. Kamen wir mit ein paar hübschen Mädchen ins Gespräch, vergaßen wir unsere Arbeit, bis uns der Steuermann wieder auf Vordermann brachte. War am Sonnabend bis 17.00 Uhr noch immer keine Order eingegangen, hatten wir, ausgenommen die Bordwache, bis Montag Landgang.

Abwechslung gab es in Rotterdam genug und wer sein Geld unbedingt durchbringen wollte, brauchte nur durch den Maastunnel auf die andere Seite der Maas nach Katenrecht zu gehen, das Pendant zur Reeperbahn in Hamburg-St.Pauli. War „Hein Seemann“ besonders leichtsinnig, versackte er in einer der berüchtigten Kaschemmen, etwa in „Walhalla“ und wurde mit einiger Wahrscheinlichkeit zusammengeschlagen und ausgeraubt. Ging er danach zur niederländische Polizei, hatte er doppeltes Pech, denn die war damals auf die Deutschen gar nicht gut zu sprechen und sperrte ihn erst einmal ein. Aber es gab auch gute Lokale, wie z.B. die „Victoria Bar“, wo „Hein Seemann“ auf seine Kosten kommen konnte. An einem solchen Sonntagnachmittag an der Parkkaade drückte mir der Alte in einem Anfall von Großmut 2 ½ Gulden in die Hand mit der Order, Daisy, unsere Hündin, ein wenig an Land spazieren zu führen.

Es war Spätsommer. Die Sonne schien. Mit einer Leine ausgerüstet gingen wir beide frohen Mutes an Land. Nachdem wir auf der Promenade hin- und hergelaufen waren, und Daisy sämtliche Laternenpfähle und Ecken nach Artgenossen beschnüffelt hatte, hielten wir Ausschau nach einem Eisstand, denn genau wie ich hatte Daisy eine sehr große Vorliebe für Eiscreme. Sie konnte Unmengen davon verschlingen. Die Portion kostete damals 50 Cent und wir mussten nur noch einen Stand finden. Da es mittlerweile langsam dunkel wurde und die Buden und Kioske geschlossen hatten, fiel mir nur noch das große Café im Park neben uns ein, welches bis Mitternacht geöffnet war. Dort gab es einen angeschlossenen Stand, der an Spaziergänger und Pärchen Limonade und Eiscreme verkaufte. Das Café war eines der besseren Etablissements mit einem großen Garten mit Tischen und Stühlen, wo die Gäste von schwarzgekleideten Kellnern bedient wurden. Aus dem Inneren tönte leise Tanzmusik und ich nahm an, dass dort auch getanzt wurde. In dem angeschlossenen Eisverkaufstand bediente eine große blonde junge Dame. Ab und zu kam ein Kellner zu ihr und holte eine Portion Eis für die Gäste im Inneren des Cafés. Ich bestellte bei ihr für Daisy und mich zu je 50 Cent eine Tüte Eis und nachdem Daisy auf zwei Beinen bei mir „Bitteschön“ gemacht hatte, fielen wir über unsere Portionen her. Ich weiß nicht, wer von uns beiden sein Eis zuerst verzehrt hatte. Jedenfalls bestellte ich uns eine zweite Portion, als die Bedienung mich in ziemlich guten Deutsch fragte, ob ich Deutscher sei. Als ich dies bestätigte, wurde sie sehr erregt und erzählte mir, dass ihre Eltern während des 2. Weltkrieges bei dem großen Bombenangriff auf die Altstadt durch die Deutschen umgekommen seien.

Sie steigerte sich in solche Erregung und Erbitterung, dass ein Kellner angelaufen kam und fragte, was los sei. Der Kellner war schon ein älterer und grauhaariger Mann in den Fünfzigern, der ausgezeichnet deutsch sprach. Er fragte mich, wie alt ich sei und als er erfuhr, dass ich erst 16 Jahre zählte, machte er ihr klar, dass ich damals ein kleiner Junge von vier Jahren gewesen sei und gewiss nicht für den Tod ihrer Eltern verantwortlich zu machen sei. Als er mich nach meinen Eltern fragte und erfuhr, dass ich Vollwaise und meine Mutter schon ein Jahr nach meiner Geburt gestorben sei, mein Vater als Soldat gefallen war, schüttelte er den Kopf. „Weißt du was, „Meisje“, wandte er sich an die junge Dame, „im Grunde genommen seid ihr beide Opfer des Krieges. In einer Stunde wird die Bude sowieso dicht gemacht. Ich löse dich jetzt ab, und du und der Junge geht irgendwohin und trinkt eine Limonade oder esst ein Eis zusammen und erzählt euch was.“ Sie übergab diesem bemerkenswerten Mann die Kasse und wir machten uns auf den Weg in Richtung Jachthafen, wo noch einige Straßencafés und Lokale offen hatten und wo man draußen an den Tischen sitzen konnte. Sie fragte mich unterwegs, was ich denn in Rotterdam machen würde und ich erzählte ihr, dass ich Seemann sei und als Schiffsjunge auf einem Kümo fahre, das an der Parkkaade läge. Wir lägen dort auf Abruf und ich hätte die Order bekommen, unseren Bordhund auszuführen.

Unterwegs hatte ich Zeit, sie zu betrachten und so ist sie mir in Erinnerung geblieben: Ende zwanzig mit einer guten Figur, hübschem Gesicht und freundlichen blauen Augen, blond, schlank und sehr gebildet. Sie war etwas größer als ich und hatte alles, wovon ein junger Seemann nur träumen konnte. Als wir uns einem der gemütlichen Cafés näherten, kam ich in große Verlegenheit, denn ich hatte von den 2 ½ Gulden, die der Alte mir gegeben hatte, nur noch ½ Gulden, also 50 Cent übrig. Damit konnte ich keine Dame einladen. Daisy, die Eis witterte, zog nun ganz wild an der Leine und ich wurde noch verlegener, bis „Meisje“, das holländische Wort für Mädchen, mich fragte: „Was ist denn mit dir los, Seemann, stimmt etwas nicht?“ Ich druckste herum und gestand ihr schließlich verlegen, dass ich nur noch 50 Cent hätte und dies für uns drei doch wohl etwas zu wenig sei. Darüber musste sie herzlich lachen und sagte: „Da muss wohl die reiche Dame den armen Schiffsjungen und den armen Bordhund einladen.“ Ich berichtete ihr, wie ich bei meinen Großeltern und meiner Tante aufgewachsen war und wie es bei uns an Bord zuging. Sie erzählte mir, wie sie bei dem großen Bombenangriff auf Rotterdam, bei dem ihre Eltern ums Leben gekommen waren, bei ihrer Tante zu Besuch gewesen war und vom Tod ihrer Eltern später erfahren habe. Ihre Eltern wären bis zur Unkenntlichkeit verbrannt gewesen, und auch sie sei von ihrer Tante großgezogen worden.

Daisy und ich hatten jeder eine riesige Portion Eis gegessen, während „Meisje“ nur eine Limonade getrunken hatte. Die Zeit verging wie im Fluge. Als wir aufbrachen, war es schon um Mitternacht, aber wir hatten es nicht sehr weit zu ihr nach Hause. Es war eine eigenartige Situation, zwei Menschen und ein Hund in einer großen Stadt, die sich vorher nie gesehen hatten, die aber durch einen merkwürdigen Zufall an diesem Tag zusammengefunden hatten. Ich schildere dies alles so ausführlich, weil dieser Tag in meinem Leben einen bleibenden Wert in meinen Erinnerungen hat, den ich nie vergessen werde. „Meisje“ lebte in einer großen Wohnung mit hohen Fenstern. Sie hatte sie von ihrer Tante geerbt. Ehrfürchtig betrachtete ich das große Sofa, die antiken Möbel im Wohnzimmer, die alten Gemälde an der Wand, das große Bett im Schlafzimmer. Im Vergleich mit unserem winzigen Logis unter der Back kam ich mir in dieser Wohnung wie in einem Palast vor. Daisy, von dem vielen Eis ermattet, ließ sich auf einem der weichen Sessel nieder und war kurz darauf eingeschlafen. „Meisje“ kochte uns starken Tee und fragte mich, wie ich an Bord genannt werde. Ich erzählte ihr, dass Schiffsjungen an Bord nicht mit Namen gerufen werden, sondern allgemein Moses. Da wir aber schon einen solchen hätten, würden mich alle „Seemann“ nennen. Nur der Steuermann nannte mich aus einem mir unerklärlichen Grund „Edsche“.

Sie sagte mir, dass ihr Moses am besten gefiele und fragte mich, ob ich als Seemann schon viele Mädchen geküsst habe. Um meine Männlichkeit zu beweisen, gab ich natürlich furchtbar an, was für ein Toller Kerl ich manchmal sei. Sie lachte mich an und sagte plötzlich: „Dann küss mich doch, Moses. Aber irgendwas machte ich dabei verkehrt, denn sie lachte entzückt und sagte wörtlich: „Aber doch nicht so, Moses. Das müssen wir erst richtig lernen.“ Sie war eine gute Lehrmeisterin und mir tat sich eine Welt auf, von der ich immer nur an unserer Back (Tisch) von den anderen beim „Thema 1“ gehört hatte, aber bislang nie selbst erleben durfte. „Meisje“ brauchte mich wegen meiner jugendlichen Unschuld und ich sie wegen ihrer fraulichen Reife und Erfahrung. Es war für mich wie ein Traum. Aber nach jedem Traum gibt es ein Erwachen und als ich irgendwann in der Nacht aufwachte, dachte ich mit Schrecken an den Alptraum, der mich an Bord erwartete. Der Gedanke an den Alten, der auf seinen Hund und mich wartete, machte mich ganz krank. Ich weckte Daisy, die ganz fest schlief, leinte sie an und „Meisje“, die inzwischen wach war, brachte mich zur Tür. Dort küsste sie mich und sagte: „Moses, wenn du morgen noch hier bist, komm bitte wieder. Ich brauche dich, ich brauche dich wirklich, versprich es mir. Wenn ihr auslaufen solltet, so versprich mir, dass du mich, wenn dein Schiff wieder nach Rotterdam kommt, sofort besuchst.“ Ich versprach es ihr, aber wie das Schicksal es wollte, kamen wir nicht wieder nach Rotterdam, und ich sollte sie nie wiedersehen.

Mit bangem Gefühl machte ich mich mit dem Hund auf den Weg zum Schiff und richtig, ich hatte die Gangway nicht ganz betreten, als der Alte wie ein böser Giftzwerg aus dem Ruderhaus geschossen kam und schrie: „Daisy, ist dir auch nichts passiert?“ Dann kam ich dran: „Wo kommst du denn her, du Wichskopf“, brüllte er mich an, „weißt du überhaupt, wie spät es ist? Ich erzählte ihm, dass wir uns in der Innenstadt verlaufen und erst jetzt den Weg zurückgefunden hätten. „Verlaufen“, schrie er, „Mensch, du stinkst wie eine indische Tempelhure. Du hast doch wohl nicht den Hund mit in den Puff genommen? Und dann mit entsetzter Stimme: „Du perverser Wichskopf, du hast doch den Hund beim Ficken zuschauen lassen. Mensch, der Hund stinkt ja nach Puff. Durch das Gebrüll des Alten fing Daisy furchtbar zu bellen an, und der Alte wurde immer wilder. Der Skipper einer britischen Jacht, die hinter uns lag, kam an Deck gestürzt, um zu sehen, was los war und schimpfte dann über den Alten wegen der nächtlichen Ruhestörung. Ich verzog mich, während der Alte mit dem Skipper diskutierte, unter die Back, wo die anderen noch alle wach waren. „Mensch Seemann, wo kommst du denn her?“, rief Günther. „Der Alte spielt schon die ganze Nacht verrückt. Alle Augenblicke kam er hereingestürzt und schrie: „Hoffentlich ist Daisy nichts passiert!“ Hundepint wollte von mir wissen, bei welcher Nutte ich geschlafen hätte, aber ich blieb bei meiner Darstellung, dass ich mich verlaufen hätte, was mir aber keiner abnahm. Am nächsten Morgen kam komischerweise nichts danach und der Alte schnitt das Thema nicht wieder an. Nur der Steuermann fragte mich lüstern: „Na Edsche, hast du einen weggesteckt? Hat sie wenigstens einen schönen Titt gehabt?“ Ich aber blieb bei meiner Geschichte, dass ich mich verlaufen hätte.

Gegen Mittag bekamen wir Order für einen neuen Ladehafen und liefen gleich danach aus. Ich sollte „Meisje“ also nicht wiedersehen. Waren wir bislang alle Augenblicke nach Rotterdam gekommen, fuhren wir, so wollte es das unabänderliche Schicksal, nie wieder hin. Es sollte für mich und „Meisje“ nur diese eine Nacht gegeben haben.

Die Zeit verging, und eines Tages musterte der befahrene Moses ab und ein neuer Schiffsjunge mit Namen Peter kam an Bord. Somit wurde ich dienstältester Moses, behielt aber meinen Spitznamen „Seemann“. Peter war unbefahren und musste nun die gleiche bittere Anfangszeit durchstehen wie ich zuvor. Auch unsere üblichen Neckereien musste er über sich ergehen lassen, etwa den Auftrag, den „Kompassschlüssel“ zu holen, den es natürlich nicht gab. Oder er musste nach einer ominösen „Postboje“ Ausschau halten. Peter war ein dunkelhaariger kräftiger Bursche von 17 Jahren, den nichts aus der Ruhe bringen konnte und der ein unwahrscheinlich dickes Fell hatte. Den konnten selbst der Alte und der Steuermann nicht erschüttern.

Ich lernte inzwischen alle seemännischen Arbeiten an Deck, konnte Segel nähen, Tauwerk und Draht spleißen und sogar die Hauptmaschine und die Motorwinden „anschmeißen“. Letzteres war im kalten Winter eine umständliche Arbeit, die wir alle hassten. Sollte etwa im frostigen Winter um 8 Uhr mit den Winchen, wie die Motorwinden seemännisch hießen, gearbeitet werden, mussten wir bereits um 6 Uhr aufstehen und kochendes Wasser in die Kühlwassertanks schütten. Durch besonders brennende Lunten, die wir „Zigaretten“ nannten, und langes Drehen mit der Handkurbel musste dann der Motor gestartet werden. Es konnte unter Umständen sehr lange dauern, bis der Motor in der Kälte endlich ansprang. Manchmal federte die Kurbel plötzlich zurück und man bekam einen heftigen Schlag, der, wenn man nicht aufpasste, einem den Arm brechen konnte. Als Moses waren wir mächtig stolz, wenn es uns entgegen den gesetzlichen Bestimmungen erlaubt wurde, die Winden zu bedienen. Diese Arbeit war in der Regel nur Vollgraden gestattet.